我要投稿(工作時間:9:00-17:00)

聯 系 人:靳明偉

聯系電話:010-68576852

一、PPP下環境績效合同服務的嘗試

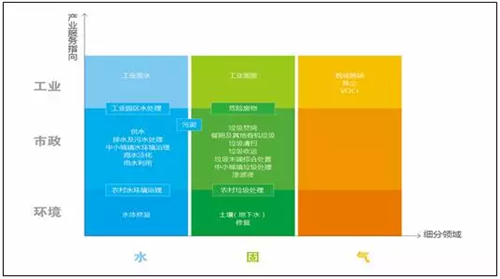

就水環境領域而言,可借用《薛濤:市政環保領域PPP順利推進的必要性和六大障礙》一文中的“市政環保”概念,與PPP相關的領域體現在圖1中紅色框內的四個子區域。其中城鎮排水及污水處理、城鎮水環境治理等屬市政領域范疇,在市政領域已形成了單元的BOT、TOT等服務模式,這一范疇相關子領域的發展源自2003年原建設部《市政公用事業特許經營管理辦法》,這一發展階段可稱為PPP1.0時代或前特許經營時代。市政領域的BOT服務模式或BT模式中加入BOT、TOT模式,雖對污水處理達標排放,但無法面向整個水體的環境效果。對于水領域的治理修復,由于其流動性較好、而不能主動恢復,污染面較大,因此治理的緊迫性較高,需系統化的綜合治理修復。國辦發[2014]69號文中提出的環境績效合同服務作為環境綜合服務的商業模式已在水體修復子領域中開始嘗試,這一發展階段我們稱之為PPP2.0時代。

圖 1 基于政企關系邏輯的領域分類(九宮格)

二、PPP下環境績效合同服務的實踐

自2015年4月份“水十條”發布以后,黑臭水體治理在業內掀起了巨浪。據E20研究院測算,在未來5-10年內將激發城市水環境綜合治理上萬億的市場。全國各地為按時完成“水十條”中針對黑臭水體治理提出的明確目標,自上而下都在緊鑼密鼓的針對黑臭水體展開治理工作。2016年才剛剛開始,北京、天津、成都、杭州、湖南、江蘇、山東、廣東、福建等地紛紛制定工作計劃和方案,落實黑臭水體的治理工作。

根據E20研究院的調研發現,市場實踐中,與水環境服務相關的項目除了市政污水處理廠的單元項目以外,還包括水環境綜合整治中不帶運營績效的投資類項目和帶運營績效的投資運營類項目。其中不帶績效的投資類項目典型的如BT項目,及在BT受到限制后,項目被包裝成帶帽BT的形式呈現,即對此模式的政府回購期限進行了拉長(此種類型的項目體現的是政府采購“工程可用性”績效);我們推崇注重水環境綜合整治的全程績效,環境績效作為全程績效的最終體現,但受水環境治理效果的外部影響因素復雜、責任邊界難以清晰劃分等制約,目前市場實踐中的項目多以體現工程可用性績效為主。另外目前也出現了大量的PPP框架協議,框架協議作為雙方今后長期合作的指導性文件,是雙方簽訂相關合同的基礎。有報道稱PPP項目落地少,簽約率不足20%。針對PPP下環境績效合同服務項目是否能簽約、存在哪些痛點的制約,筆者進行了如下思考。

三、PPP下環境績效合同服務的痛點

國家高度關注環境保護,生態文明建設、綠色發展推動了環境治理進入面向效果的時代,推動了地方政府面向效果治理需求的釋放。在財政部PPP示范項目中,關于水環境綜合整治的項目占了很大比例,圖2是在全國范圍內的項目分布情況。環保部也高度關注,2011年,環保部發布《關于環保系統進一步推動環保產業發展的指導意見》(環發[2011]36號)文,提出改善環境質量的目標,積極探索合同環境服務等新型環境服務模式,這說明我國環保產業發展正在進入效果服務的新階段。E20環境平臺在五年前就提出通過合同環境服務模式來推進地方政府和環境治理企業關注環境治理效果,并由此向環保部申請了相關課題。在2015 年頒布的"國辦發[2014]69號文"推進環境第三方治理的文件中,該詞匯以“環境績效合同服務”的名稱正式面世。

圖2 財政部PPP示范項目中水環境綜合整治項目在全國的分布情況(第一批和第二批)

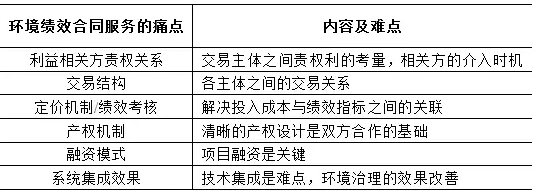

E20 所參與的環保部“合同環境服務”課題中,系統性的提出了環境績效合同服務的痛點,如表1所示,目前正在編制環境績效合同服務的合同范本和操作指南,該范本將成為城市黑臭水體治理 PPP模式中的重要組成部分。結合目前水環境綜合整治領域的市場實踐,E20研究院發現市場的項目已經有一些痛點的突破和嘗試。

比如南明河治理案例,項目在責權關系及交易結構等痛點上有所突破:一是企業和政府達成了責權分明的職責劃分,政府做好裁判員,企業盡職做好運動員,為推動項目進行提供了便利;二是在交易結構上有所創新,企業與政府共同設計了交易模式,即在BT模式中加入BOT及TOT模式,形成了全新的交易結構,為保障項目進行效率奠定了基礎。但項目中也存在一定的不足,項目沒有考量環境效果,也沒有按效果付費。

表1 環境績效合同服務的痛點

再如南寧那考河治理案例,項目在績效考核和融資模式等痛點上有所突破:一是,項目投資資金,以合作雙方的信用做擔保,向銀行進行貸款;二是,項目從效果出發,通過績效考核,依據治理效果付費,有相應的懲罰機制。但項目中也存在一些不足:那考河項目核心痛點的突破即是按效付費,有相應的懲罰機制,但是沒有相應的激勵機制,建議按效付費與激勵、懲罰機制同時建立。

在未來一段時期內,環保治污將是我國的一個大產業,據統計,僅污水治理一項的投資需求即高達6萬億元之巨,而其中20%以上可以采用PPP模式,推廣前景十分廣闊。目前國內在內河整治領域社會資本介入的較少,可供借鑒的案例也不多,如何引入社會資本、選擇社會資本,需要從責權界定、交易結構設計、績效認定及考核獎懲機制、定價及按效付費機制等痛點不斷剖析、跟進總結及探索完善。

工程建設網首頁 | 關于我們 | 聯系我們 | 管理案例 | 會議活動 | 施工企業管理雜志 | 我要投稿

版權所有:北京華信捷投資咨詢有限責任公司《施工企業管理》雜志社

地址:北京市豐臺區南四環西路186號漢威國際廣場二區9號樓5M層西區郵編:100070電話:010-68520349傳真:010-68570772E-mail:sgqygl@chinacem.com.cn

京公網安備 11010202007072號 京ICP備09092133號-1 Copyright ?2000-2015 工程建設網 保留所有權利

京公網安備 11010202007072號 京ICP備09092133號-1 Copyright ?2000-2015 工程建設網 保留所有權利